つぼいひろきの住友グループ探訪

住友化学

アグロ&ライフソリューション研究所

社会が直面する課題に、製品や技術によるソリューションを提供する住友化学。

今回は、新しい農薬や機能性肥料、より効果的で安全な家庭用殺虫剤などの研究開発に取り組むアグロ&ライフソリューション研究所を訪ねた。

社会が直面する課題に、製品や技術によるソリューションを提供する住友化学。

今回は、新しい農薬や機能性肥料、より効果的で安全な家庭用殺虫剤などの研究開発に取り組むアグロ&ライフソリューション研究所を訪ねた。

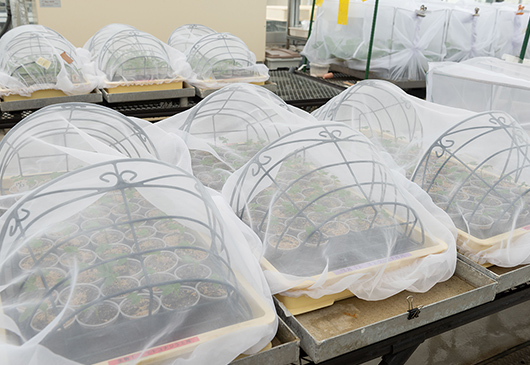

候補化合物の試験のために、ポットで栽培されている

各種の試験用作物がずらりと並ぶ温室。

兵庫県宝塚市にある住友化学のアグロ&ライフソリューション研究所では、「食糧の増収や農作業の効率化」と「健康で衛生的な生活の実現」をテーマに、安全・安心な農作物づくりや食糧の安定供給に欠かせない農薬や肥料、農業資材を開発している他、家庭用殺虫剤などの開発に取り組んでいる。ボクたちにもおなじみの蚊取り線香や液体蚊取り、エアゾール式殺虫剤などの有効成分のほとんどが、この研究所で開発されたものだと知ってびっくりした。また、蚊帳に殺虫成分を練り込んだ「オリセット®ネット」は、2001年に世界保健機関(WHO)から世界で初めて長期残効型蚊帳としての効果が認められ、マラリアなどの感染症に悩む国や地域での使用を推奨しているそうだ。

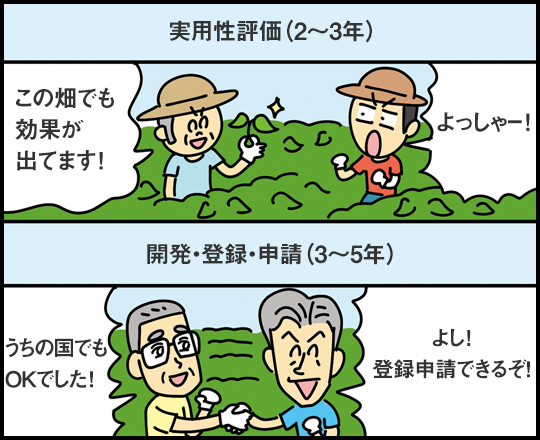

すでに世の中に普及している農薬や殺虫剤だけど、長く使っているうちに、害虫に耐性がついて効果が低下することがあるらしい。さらに、より安全で環境にも配慮したものが求められていて、同研究所では常に新しい製品づくりに挑んでいる。驚いたのは、1つの農薬が世に出るまでの年数の長さだ。

「まず、化合物を設計したり合成したりして、候補化合物を『探索』します。多数合成された化合物の効力や安全性、環境への影響などを、実験室や温室で初期評価し、有効なものがあれば特許出願まで行いますが、ここまでにかかる時間は化合物によって様々です。そこで選抜された候補化合物の『実用性評価』、開発が決定してからの『開発・登録・申請』、申請後に規制当局による登録審査を受けて『製造・販売』というのが農薬の開発スキームですが、候補化合物が選抜されてからでも平均で約12年はかかります」と、研究技術室統括の椋本藤夫さんは話す。

実際に初期評価や実用性評価が行われている実験室や温室を、椋本さんに案内してもらった。「ここでは、ポットで育てた植物に虫をつけたり病気を発生させたりして、殺虫剤や殺菌剤の候補となる化合物の効力などを評価しています。正確に評価できるように、植物は同じ大きさにそろえている他、対象となる害虫以外の虫がつかないように留意しています」(椋本さん)。植物に試験化合物を自動的に散布する機械は、作業の効率化に加え、作業者の安全を確保する役割もあるらしい。

研究所である程度の効力が確認できたら、クルマで1時間ほどの加西市にある試験用小規模圃場において屋外での試験を行い、そこで効力が確認できれば、いよいよ世界各国にある試験農場で最終的な評価をするんだそうだ。

この研究所の一番のアピールポイントを研究所長の岩田淳さんに尋ねた。「設備や装置以上に誇りに感じているのがチームワークです。合成系や生物系など8つの研究グループがありますが、1つの製品の開発に全グループが協力し合っているのが、この研究所の特徴です。専門は違うけれど、ゴールをみんなで共有しているんです。2020年から2024年にかけて5剤の化学農薬上市は業界トップで、それも私たちのチームワークが成し得たことだと自負しています」と岩田さんが説明してくれた。

例えば、5剤のうちで最初の開発剤となったダイズ用殺菌剤の有効成分「インディフリン®」は、ブラジルでダイズさび病が広がり始める前にいち早く開発を開始して成功につながった。岩田さんは「市場のホワイトスペースと研究方針がうまく結びつけられたのと、1990年代から急速にグローバル化を進めてきたタイミングが合った」と語る。

これから目指すのは、農業生産性を維持・向上させつつ、自然資本の回復を実現する「リジェネラティブ農業」への貢献だ。その代表的な技術として、「不耕起栽培」に合った除草剤も開発された。「必要悪のように思われている農薬ですが、その機能を使って環境を回復させる農法もあるのですよ」と岩田さん。さらに、環境負荷を低減する革新的な化学農薬の他、天然物由来成分のバイオラショナルにも注力していくと語っていた。農薬の世界もどんどん進化していることを実感した。

アグロ&ライフソリューション部門では、海外グループ会社の研究開発拠点とも連携しながらグローバルに研究開発を進めており、その中心を担っているのが、この宝塚の研究所だそうです。温室で育てられている植物を見ていると、とてもアナログな世界ですが、16万以上ある化合物から候補化合物を選抜するところではAIが活躍していました。