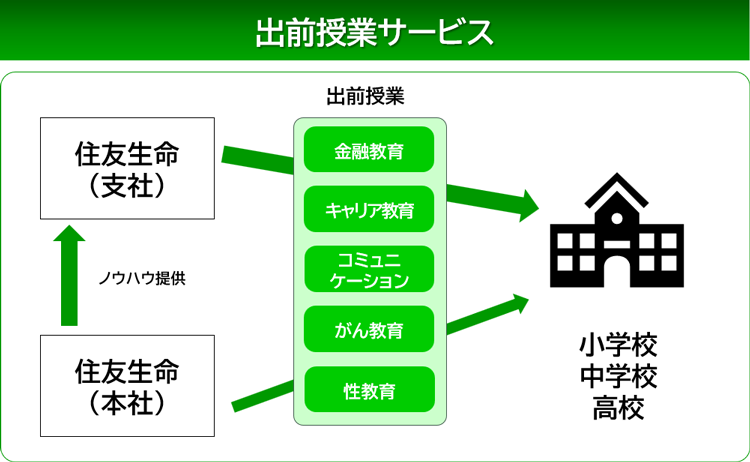

住友生命保険は2021年から、「出前授業」と呼ぶ形式で子どもたちへの教育サービスを提供している。金融教育からスタートしたが、教育現場からの声も取り入れて、現在では「キャリア教育」「コミュニケーション」「がん教育」「性教育」のプログラムも用意する。一方では他の企業とも連携して「仮想入社体験プロジェクト」も2024年から開始した。目指すは、子どもたちという「将来世代のウェルビーイングへの貢献」だ。

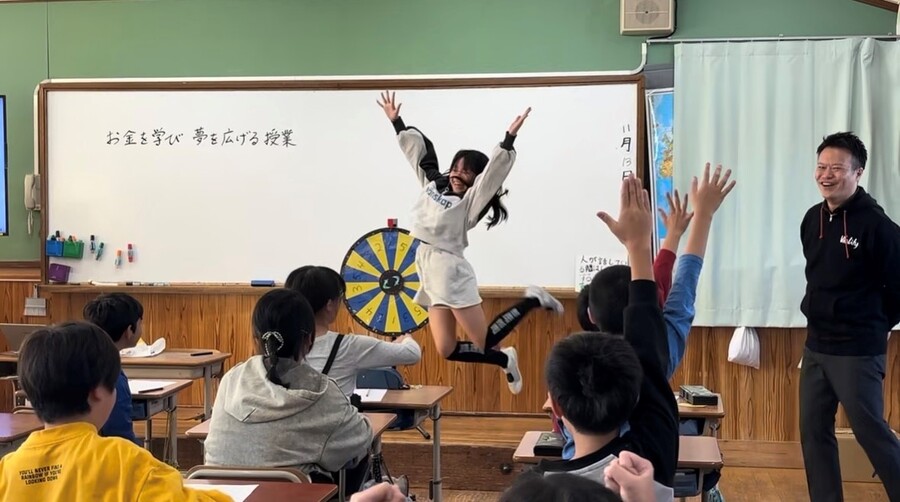

「お金はどんなモノに例えられますか」──。とある中学校の教室で、こんな質問から授業は始まった。キョトンとする生徒たちが自分の考えをポツポツと話し始める中で、先生役となった住友生命保険の社員がおもむろに答えを出す。

「お金とは包丁です」

包丁はおいしい料理をつくるのに必要な道具だが、その気になれば犯罪にも使えてしまう。「包丁という“道具”そのものには良いも悪いもない。誰が、どのように使うかが重要なのです」。そんな比喩から「お金と人生の授業」は始まる。お金も同様に、人生を豊かにし、切り開いていく手段であり道具に過ぎない──。

住友生命保険は「社会公共の福祉に貢献する」というパーパスの下、「ウェルビーイングに貢献する『なくてはならない保険会社グループ』」を標榜している。ただ、これまでは全ての顧客が成人であり、ウェルビーイングへの貢献もそのほとんどが大人を対象としてきた。約120年の歴史を持つ住友生命保険だが、子どもにしっかりと目を向けたことはなかったのだ。

そこに一石を投じたのが、現在営業総括部と新規ビジネス企画部を兼務し、教育サービスを統括している山口潤・上席部長代理だ。2020年の社内新規事業アイデア募集で「真にウェルビーイングを考えるなら将来世代に目を向けなければ」と提案し、それが承認されてこの教育サービス事業をスタートさせた。

山口氏の問題意識の背景には、3人の息子を小学生の頃から一人で育ててきたシングルファーザーとしての体験がある。普通の父親以上に「子どもの将来について考える機会が多かったと思う」と振り返る山口氏は、「大人は、子どもたちのためにやるべきことがまだまだある」と思い続けてきた。

学校などの教育現場では、国内の金融機関が金融教育を提供する機会が増えている。多くは今後の自助努力の必要性を述べ、積極的な資産形成や資産運用という手段を伝える内容だ。

対して住友生命保険は、金融知識よりも「お金と正しく向き合うきっかけ」を与えることを重視した。人は誰もが「お金を増やしたい、貯めたい」と思う。しかし、決して財産を増やすことが目的ではない。「貯めて増やして、何をしたいのかが一番大事ですよね」と語りかけると、子どもたちは真剣にうなずくという。

お金も勉強も手段であり、大切なのは「どんな人生を歩みたいか」というメッセージで授業を締めくくる。100分間(50分×2コマ)の長時間にもかかわらず、受講した生徒からは「あっという間に終わった」「今こういう話が聞けて本当によかった」との感想が多数だ。先生からも「金融の細かい知識を付与したいわけではない。お金と正しく向き合わなければいけないと『その気』にさせることが大事」と、賛同の声が多く寄せられた。

住友生命保険の教育事業は、プロジェクトにエントリーした営業職員が全国に1000人ほどおり、そのメンバーが学校側との接点になっているのも大きな特徴だ。営業職員は、同社の保険商品を販売する“保険営業”の専任者であり、歩合制の個人事業主だが、転勤がなく地域に根差して活動している。

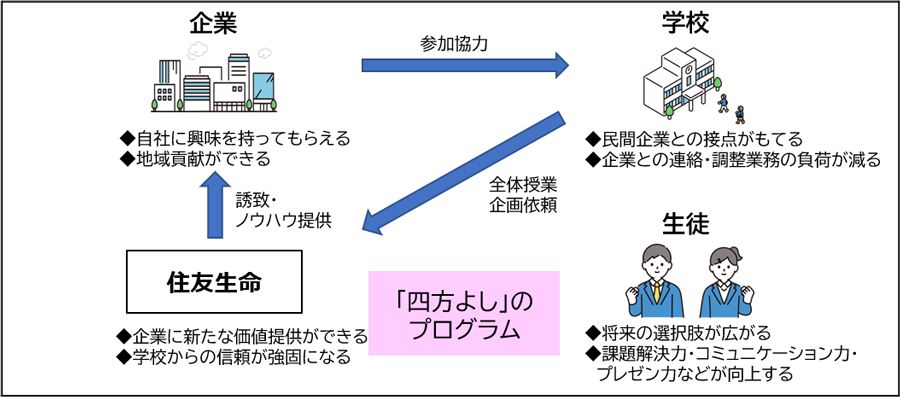

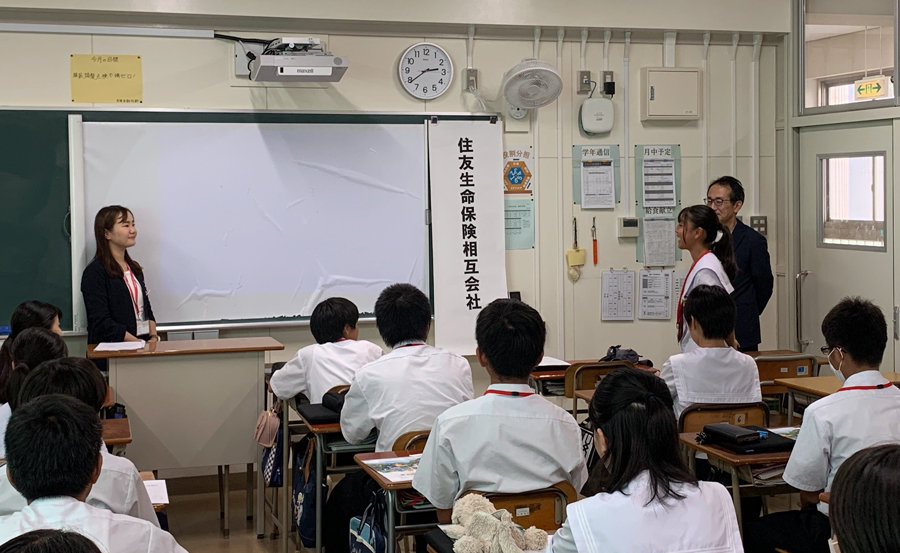

こうした営業職員は、これまで教職員に保険営業をしても断られたり、先生という職業に心理的ハードルを感じたりすることが多かったという。しかし、出前授業は営業面でも大きな“ブレークスルー”を生み出した。学校が求める教育サービスを提案するため、歓迎ムードが醸成されつつあるというのだ。「保険屋さん」だったのが、校長室などでお茶を出され、実際に授業をやる頃には「今日は住友生命保険様が授業をしてくださいます」と紹介されるまでになった。

営業職員を動機付けるため、山口氏は「見本出向」という仕組みも用意した。最初は山口氏やチームメンバーが同行し、授業を実演してみせる。さらに、提案時の台本や、説明スライド、チェックシート、動画マニュアルなど、数十種類のツールを整備し、社内イントラでダウンロードできる体制を構築した。

山口氏の前所属の支社から試験的に始めた出前授業は、学校関係者の間で「すごく評判が良いらしい」と口コミが広がった。従来の金融教育とは一線を画すこの取り組みは、住友生命保険が掲げる「将来世代のウェルビーイングへの貢献」という理念を体現するアイテムとして全国に浸透しつつある。

2024年度からは、さらに先進的な取り組みとして「仮想入社体験プロジェクト(KNP)」を開始した。これは、地元企業と組んで、実際に企業側が課題として抱える問題を子どもたちが“仮想入社”して体験するというスキームだ。学校側も、従来型の職場体験が「2日間ずっとスーパーなどの棚卸作業」や「スタンプを何百枚も押す作業」といった単純作業に陥って形骸化するケースが散見され、問題意識を持っていた。

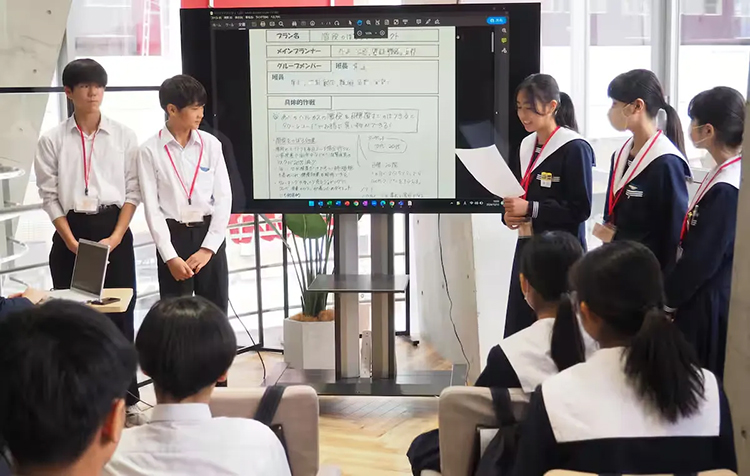

2024年9月に大阪市立天王寺中学校で始まったこのKNPでは、生徒が約30人ずつ、大阪市内に本社や事務所を置く企業に「仮想入社」し、企業の課題解決に数カ月間(50分×約20コマ)かけて取り組む。健康器具メーカーの「首に巻くマッサージ器の販促ツール開発」や、エンターテインメント企業の「社会課題に貢献するeスポーツのアイデアがほしい」など、リアルな企業課題がテーマとなった。

中学生たちは、最初は気楽な気持ちで取り組んだ。例えば、マッサージ器を売り出すならテレビCMがよいと考え、著名なお笑いタレントを起用したらいいとアイデアを出した。KNPでは「中間発表」の場が設けられる。そこで生徒たちは、企業の経営者や社員らにがっちりとやり込められるのだ。

「そのタレントを呼ぶのに、いくらかかると思う?」「そのコストを回収するには、マッサージ器を何台売らなきゃいけない?」「そのCMをうちの会社がやる意味って何?」──。「社会で通用するためには、もっと深く考えなければならない」と、大人の目線で容赦なくフィードバックが返ってくる。

そんな本気の大人たちの“苦言”にさらされ、中間発表の後では生徒たちのマインドや姿勢に大きな変化が出たという。「大人」として見られている感覚や、「やってやろう」というモチベーションが、生徒たちの急成長を促したようだ。

実際、このKNPの教育効果は数値でも明確に示された。仮想入社した企業について、生徒たちの入社前の認知度は26%しかなかったが、KNP終了後には98%に急上昇。「企業への好印象度」は入社前63%から終了後97%に向上し、そのうち85%の生徒が「将来の職業選択肢として関心がある」と回答した。また88%が「プログラムを通じた成長を実感した」と答えた。

KNPについては、2025年度は大阪市内の4校で実施を予定している。天王寺中学校での事例をまとめて整備し、手法を練り上げて、今後は全国展開を目指していく方針だ。

住友生命保険は将来世代への教育サービス事業において、「より多くの体験を通じてウェルビーイングに貢献する」ことに主眼を置く。2025年は新しい教育コンテンツの開発にも乗り出した。第三者の企業・機関と組む「オープンイノベーション」の形式で、「自然×創作×トレーディングカード」を実現する「モリモンスター」や、35年続く「創作四字熟語」の授業プログラム化などに取り組んでいるという。

一人のシングルファーザーの問題意識から始まった教育サービス事業は、今や全国規模に発展した。山口氏によると、出前授業を体験した営業職員や、授業を行う住友生命保険の職員たちも「もっともっとやっていこう」と乗り気になっているという。住友の事業精神を礎に、将来世代のウェルビーイング実現に向けた挑戦が、今後も続いていく。

JP

JP

ジャーナリスト三河主門が住友のDNAを探る

ジャーナリスト三河主門が住友のDNAを探る