この催しは、NECが川崎市と協力し、川崎市市制100周年記念事業の一環として開催したものだ。SDGs(持続可能な開発目標)を推進する地元企業や団体・教育機関などをパートナーとして、次の100年もともに歩み持続可能な地域にしていこうということを狙っている。

住友と共創 ~ビジョンを描く~

NEC

「オリジナルロケットを作ってみよう!!」というイベントが2024年10月、NEC玉川事業場(川崎市中原区)で開催された。親子で参加し、宇宙や星空について学んだあとに、子供たちがわくわくしながらバルーンでロケットを自作して飛ばす体験型のプログラムである。講師を務めたのは、宇宙ビジネスを手掛けるNECの社員だ。持続可能な未来を感じることができるイベント「かわさきSDGsパートナーまつり2024」で用意された数十ものプログラムの中の1コマである。

この催しは、NECが川崎市と協力し、川崎市市制100周年記念事業の一環として開催したものだ。SDGs(持続可能な開発目標)を推進する地元企業や団体・教育機関などをパートナーとして、次の100年もともに歩み持続可能な地域にしていこうということを狙っている。

主催したのは「NECプロボノ倶楽部」である。“プロボノ”とは、「公共善のために」を意味するラテン語「Pro Bono Publico」を語源とする言葉で、社会的・公共的な目的のために、仕事で培った経験やスキルを生かして取り組む社会貢献活動を意味する。

NECは、このプロボノの概念を日本企業としていち早く社内に取り入れたパイオニアである。プロボノ活動が始まったのは2010年。日本におけるプロボノの草分け的存在であるNPO法人サービスグラントと協働し、国内企業として初めてプロボノ活動を開始した。社員が本業で培ったスキルや専門知識を社会課題解決に生かすという、当時の日本企業としては画期的な試みだった。

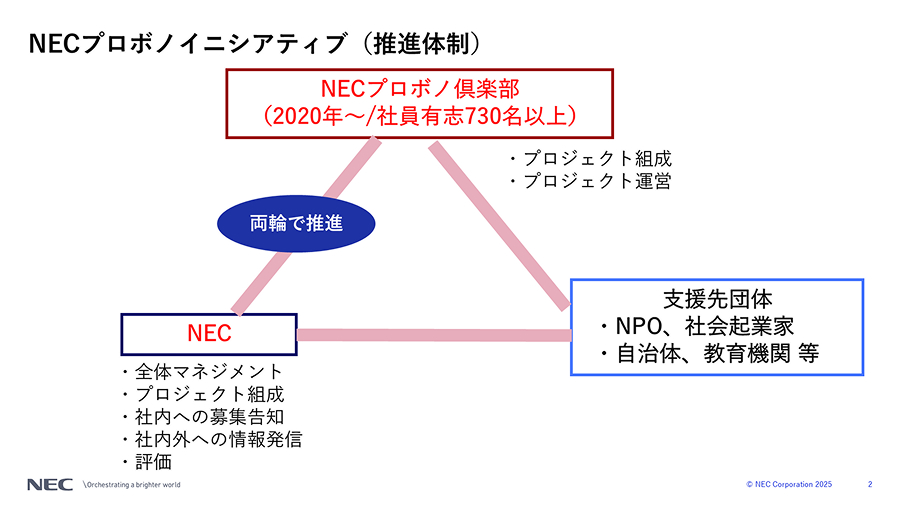

その後、2020年7月に発足したのが社内有志による「NECプロボノ倶楽部」だ。会社の指示ではなく、社員自らが主体的に社会課題解決に取り組む活動である。2025年6月時点でNECグループの730名以上が参加しており、社内に着実に浸透している。

活動のきっかけは、NEC本社が主導して始めたものだったが、有志による「NECプロボノ倶楽部」が発足したことにより、社会課題を解決するための活動をNEC本社とNECプロボノ倶楽部が両輪で推進している。この一連のプログラムはNECプロボノイニシアティブと呼ばれている。

連携先は前述した川崎市の他、東京都、福島県、山口県などの自治体や、NPO法人、社会起業家、教育機関など多岐にわたる。過去5年間で100テーマ以上の社会課題の解決を支援してきた。

東京科学大学発ベンチャーの株式会社BANSO-CO(東京都中央区)との協働もその1つだ。NECプロボノ倶楽部が支援し、NECの実証事業として進めているヘルスケアサービス「NECカラダケア」との事業連携を後押ししている。

実は、BANSO-COの創業者は、「NEC社会起業塾」の2021年度の卒業生である。この起業塾は、NPO法人ETIC.が主催しNECがオフィシャルパートナーとして2002年に協働で始めたもので、社会課題に取り組む若手の社会起業家を育成するプログラムである。

2024年度までに74団体が卒業し、卒業生がハーバード・ビジネス・スクール・クラブ・オブ・ジャパンより「アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー」を最年少で受賞したり、ニューズウィーク「世界を変える100人の社会起業家」に選出されたりするなど、優秀な起業人材を輩出してきている。

しかし、2002年の発足から数年を経た段階では、「塾に入っても、必ずしも思った通りに事業成長するとは限らない」という課題を抱えていたという。さらに、2008年9月のリーマンショックを発端とする負の事象を解決するために自ら支援したいというソーシャルビジネス(社会課題を解決することを目的とした事業)がブームになったことが背景にある。こうした要因から、NEC社内で自ずと社会課題解決のために支援したいという機運が高まり、2010年にプロボノ活動が始まった。

プロボノ活動でNECが重視しているのが、社員の“気づき”である。社会にどういう課題が存在しているのかということに気がつくことが、社会課題解決の糸口になる。その課題に気づいたら、会社が保有する技術・サービスや自分のスキルをどう活用すればよいか、社外のどういう組織や企業と“共創”すればよいかを見極めて、強みを構築する。ひいては、経済価値・社会価値を最大化しリスクを最小化することで、持続可能な社会を実現するというのが、SDGsに貢献するための価値創造の考え方である。こうした一連のプロセスを経験することが、人材の育成・成長にもつながっている。

社会課題は多種多様で、それぞれの課題を形成する要因は複雑だ。そのため、自社単独で解決できる課題は多くはないだろう。そのためNECが重視しているのが外部組織との“共創”である。この言葉は今や一般用語として使われているが、もともとはNECが2005年に商標登録したものだ。NECは“共創”を実践する先駆者に他ならない。

こうした同社の2002年以降の様々な社会貢献活動は、2013年の中期経営計画で掲げられた「社会価値創造型企業への変革」というパーパス(存在意義)の源泉となっている。翌2014年には「Orchestrating a brighter world」という事業ブランドを掲げた。自らが指揮者となり、世界の人々と協奏して新たな価値を共創し、豊かで明るい暮らし・社会・未来を創り上げていくというNECグループの強い意志が込められている。2015年からは同社の企業ブランドメッセージとなり、現在に至っている。

なお、大阪・関西万博の「住友館」では、「NECプロボノイニシアティブ」や「NEC社会起業塾」を取り上げており、世界へ向けて発信している。

ジャーナリスト堀純一郎が住友のDNAを探る

ジャーナリスト堀純一郎が住友のDNAを探る