政府が掲げる2050年のカーボンニュートラルの実現へ向けて、特に中小企業のCO₂排出量削減が喫緊の課題となっている。こうした背景を踏まえ、強みのデジタル技術を生かして企業の脱炭素化を支援しているのが、住友グループの中核IT企業であるSCSKだ。

同社は、2023年度からの中期経営計画において「社会との共創による『次世代デジタル事業』を創出」を基本戦略の1つとして掲げ、GX(グリーントランスフォーメーション)領域に注力している。この戦略を推進するために、2023年4月にGXセンターを発足させた。

ターゲットとする領域は、経済産業省が示すカーボンニュートラルの産業イメージにおける「エネルギーをつくる・はこぶ・つかう」のうち、「つかう」の領域、すなわち「需要家サイド」である。同社は8000社に及ぶ既存顧客との接点を持つ中で、この需要家サイドの脱炭素化が特に遅れている現状に着目。そこで、「GX×DX」をスローガンとして掲げ、日本全体の脱炭素化、特に需要家サイドの変革を、デジタル技術を駆使して強力に支援している。

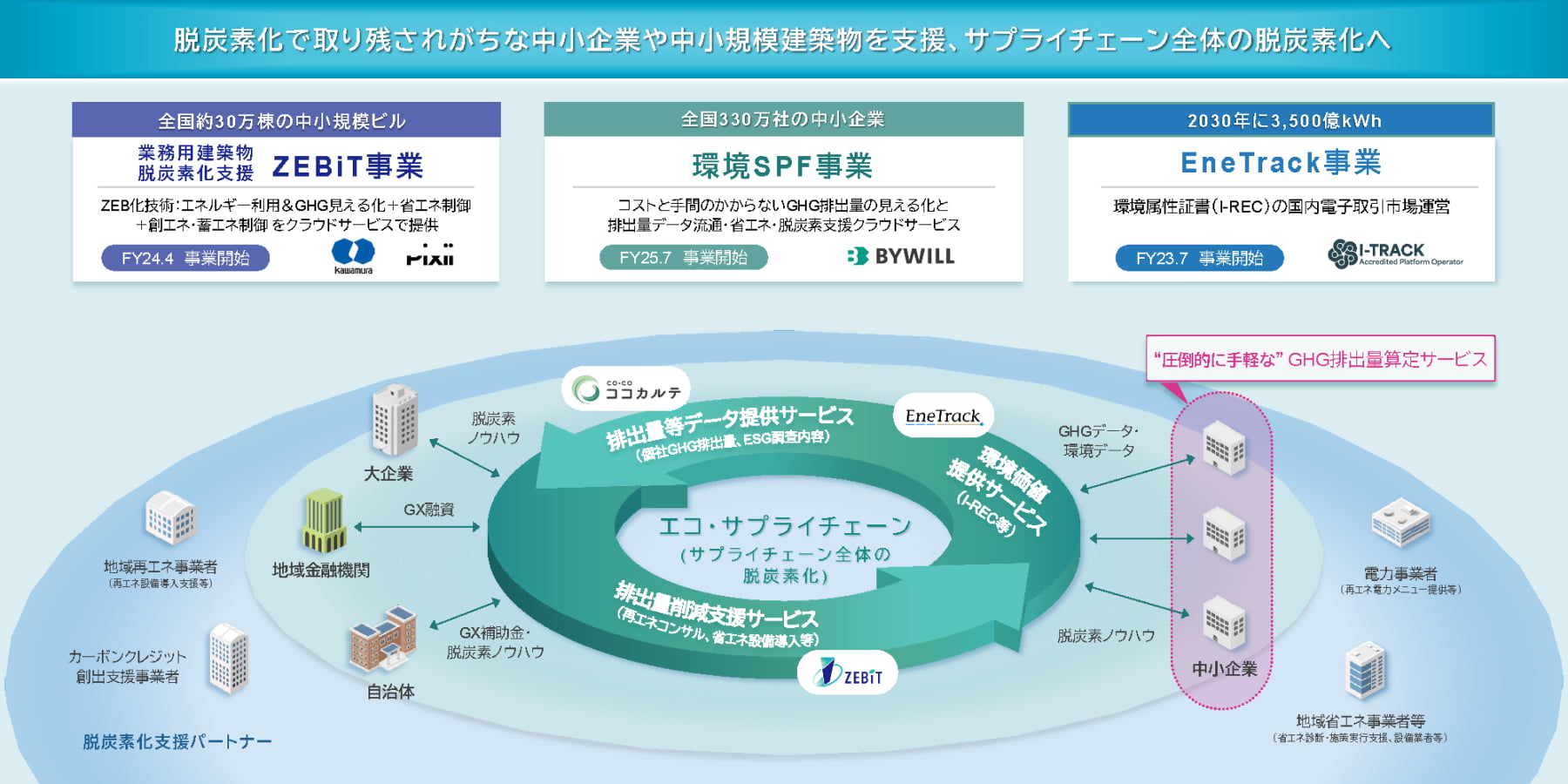

GXセンターが提供する主要なソリューションは、(1)環境SPF(サプライチェーン・プラットフォーム)事業、(2)EneTrack事業、(3)ZEBiT事業――の3つである。

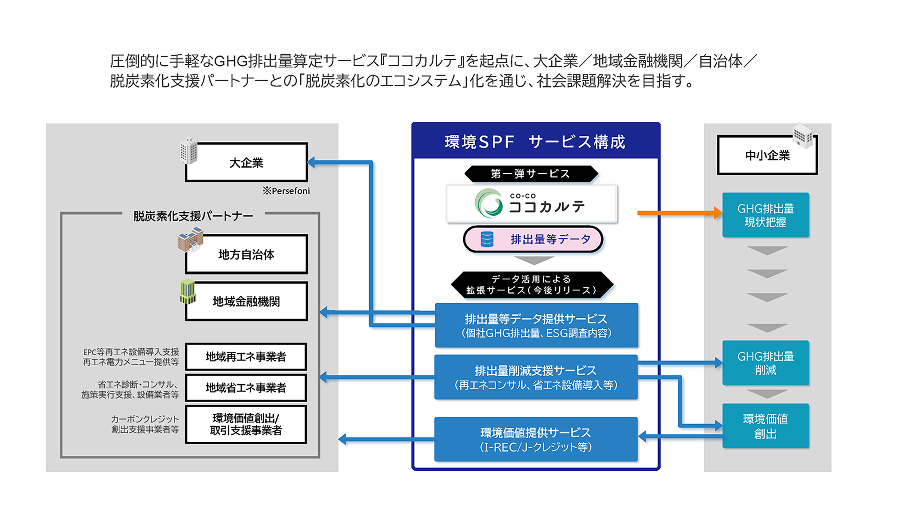

これらのうち環境SPF事業は、中小企業の脱炭素対応を支援するために構想された「エコシステム型プラットフォーム」である。算定と共有から削減・価値化までを通じて、サプライチェーン全体のGXを加速させるサービスの実現を目指している。

その第1弾が中小企業を対象にした「ココカルテ」だ。企業は会計データをアップロードするだけで排出量が自動的に算定され、結果をレポートとして受け取ることができる。一般的なGHG(温室効果ガス)算定ツールではユーザー自身が排出量データを収集して入力する必要があるのに対し、ココカルテでは会計データから自動的に排出量が算出される。「算定ツール」ではなく「算定サービス」であり、中小企業の手間を大幅に削減できる。

しかも、会計データを用いることで、各排出量品目に関係したコストも見える化できるため、企業は排出量とコストの両面から現状を把握し、今後の脱炭素に向けた投資判断に活用できる。省エネ機器導入や再生可能エネルギー導入の判断、さらには環境価値(J-クレジットや後述するI-RECなど)の創出・活用といった、次の一手へとつなげることができる。

2025年7月にサービスをリリースしたばかりだが、すでに会計パッケージベンダー、地方銀行、コンサルティング企業など多くのパートナーと協業展開が進みつつある。来年度からは排出量取引制度やScope3(バリューチェーン全体の間接排出)の開示義務化といった制度強化も本格化し、中小企業への算定要求は確実に高まる見通しだ。自社で算定対応が難しい企業にとって、ココカルテは非常に心強いサービスとなる。

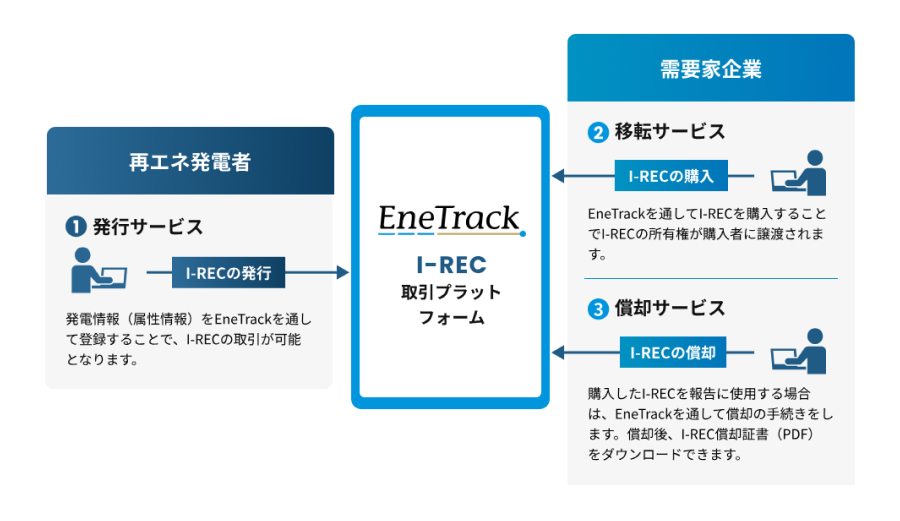

2番目の「EneTrack」は、エネルギーの属性を証明する国際規格であるI-REC(国際再生可能エネルギー証書)のオンラインプラットフォームサービスで、2023年7月に事業を開始した。主に2つの機能を提供する。1つは、Web上でI-RECの発行手続きを行うことができる「オンライン手続きサービス」。もう1つは、発行されたI-RECの売り手と買い手をつなぐ「マーケットプレイス」の運営である。

最大の強みは、国内で唯一、I-RECに関して国際認定を受けたプラットフォームオペレーターである点だ。世界で11社(2025年10月14日時点)しかない認定オペレーターのうち、日本企業はSCSKの1社のみだ。事業開始以来、加入企業数は急増し、2024年8月時点で30社に達している。I-RECの流通量は、2023年度の193MWh相当から、2024年度は16.8GWh相当へと約87倍に拡大している。

将来的には電力だけでなく、グリーン水素やe-メタンといった新たな排出ゼロエネルギーの属性証明事業へとカバー範囲を拡大していく計画だ。

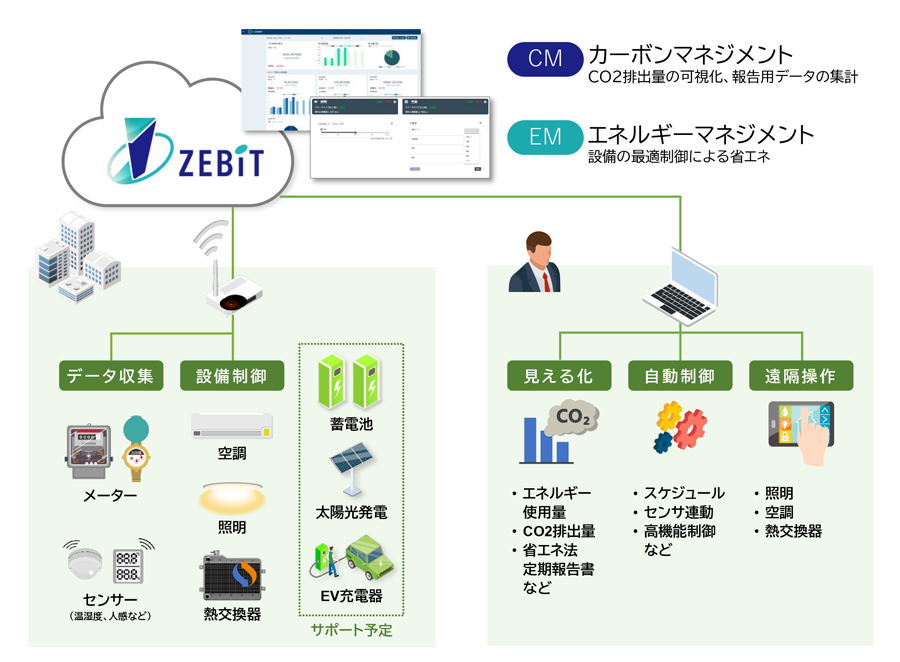

3番目の「ZEBiT」は、建物におけるエネルギー使用量およびCO₂排出量の可視化と設備制御による省エネを可能にするクラウドサービスで、2024年4月にサービスを開始した。大型ビルに導入されるようなBAS(ビルディングオートメーションシステム)やBEMS(ビル・エネルギー管理システム)のような高コストなビル管理システムを導入するほどではない中小規模の建築物においても、CO₂排出量の可視化や設備制御を実現できる。大きな設備変更を必要とせず簡単に導入できるのが特長で、脱炭素化対策が遅れがちな既築建築物の脱炭素化を後押しする。

国際標準の機器接続プロトコルを採用しているため、メーカーに特化しない多様な設備に対応可能だ。検証利用を含めると約20棟の建物で利用されている。今後、建物の電力系設備(太陽光発電システム、蓄電池、EVチャージャーなど)の管理・制御まで対象を拡大していく計画である。

これらの3事業は、それぞれ異なるアプローチで脱炭素社会の実現を目指しているが、共通する目標は「持続可能な未来」である。ココカルテでは、これまで脱炭素経営への取り組みが困難であった中小企業に対してパートナー企業とともにアプローチして行動変容を促し、日本全体のGX活動の底上げを図る。

EneTrackでは、国際的なエネルギー属性証明書の流通を促進することで、再生可能エネルギーの普及拡大を後押しし、持続可能な社会を次世代に引き継いでいくことを目標としている。ZEBiTは、ビルのオーナーや利用者が意識することなく、自律的に脱炭素が推進されるような快適な環境を創出し、未来に向けた環境改善を同時に実現することを目指している。

キーワードは、“共創”だ。各事業において多様なパートナーと連携を深めながら、持続可能な未来の実現に貢献していく。

JP

JP

ジャーナリスト堀純一郎が住友のDNAを探る

ジャーナリスト堀純一郎が住友のDNAを探る